The Impact of Family Capital of Returning Migrant Workers for Entrepreneurship on Their Willingness to Settle in Cities

-

摘要:

促进返乡创业农民工进城定居对提高新型城镇化水平具有重要作用。本研究基于西部地区脱贫县388名返乡创业农民工的调查数据,采用熵值法赋权家庭资本各维度指标测算综合得分,实证研究返乡创业农民工家庭资本对其进城定居意愿的影响。分析发现丰裕的家庭资本显著正向影响返乡创业农民工的进城定居意愿。进一步研究发现,家庭资本丰裕的返乡农民工通过提高创业收入进而增强他们的进城定居意愿。此外,创业经历缩小了不同家庭资本存量的返乡创业农民工之间的进城定居意愿差异,即创业经历在家庭资本和返乡创业农民工的进城定居意愿之间存在负向调节作用。据此,本研究分别从提升返乡创业农民工家庭人力资本、社会资本、经济资本以及优化创业环境等四方面提出可操作性的建议,促进返乡农民工创业绩效提升,助力其实现进城定居意愿。

Abstract:Promoting the urban settlement of returning migrant laborers, embarking on their entrepreneurial ventures, is integral to advancing the new urbanization paradigm. This research harnessed survey data from 388 migrant laborers who initiated businesses in poverty-stricken counties in the western regions and applied the entropy method to assign values to each facet of family capital. Following this, a comprehensive score calculation was executed and an empirical study conducted to understand the influence of migrant workers’ family capital on their urban settlement propensity. Analyses revealed that copious family capital significantly amplified the migrant workers’ inclination towards urban resettlement. Supplementary investigations illustrated how laborers, endowed with substantial family capital, enhanced their income via entrepreneurial endeavors, thereby amplifying their urban migration desires. Moreover, entrepreneurial experiences mitigated the migration inclination disparities amongst laborers varying in family capital accumulation, revealing a negative moderating function between family capital and migrant worker resettlement intent. This analysis thereby proffered pragmatic recommendations to augment the human, social, and economic capital of migrant households, optimized the entrepreneurial atmosphere, thus these suggestions fostered entrepreneurial performance enhancement for returning migrant laborers, and facilitated their aspirations for urban resettlement.

-

乡村振兴与新型城镇化是打破我国城乡二元结构、解决城乡发展不平衡的重要抓手,城乡关系的合理融洽与城乡区域的协调发展是实现我国经济提档进阶与社会治理现代化的重要途径,随着我国经济进入新常态,城镇化进程也放缓了步伐,进入求质阶段。农业农村发展虽接连取得历史性成就,但当前城乡发展不平衡、城乡居民收入差距大等现象仍然存在。当前农村劳动力城镇化与作为消费者城镇化相分离,使得我国农村劳动力流动规模大且流动频率高。乡村振兴与新型城镇化既是解决我国“三农”问题的两个“车轮”,也是促进我国经济高质量发展的两大“引擎”,2018年中央农村工作会议也明确新时代的城乡关系要走以城带乡、以乡促城、城乡互动、城乡融合的高质量发展之路[1]。因此,理顺城乡发展的内在机理、促进城乡协调发展已成为我国刻不容缓的重大任务,是实现经济提档升级的重中之重。云南省位于我国西南边境地区,由于产业、教育、科技、民族和文化等多方面原因,长期以来经济发展水平不高且产业结构单一。从乡村视角看,云南省以高原山地地形为主,少数民族聚集区较多,当地乡村发展相对全国处于落后水平,城乡居民收入差距超出全国平均水平,2019年全国城乡居民人均可支配收入比为2.64∶1,而云南省为3.04∶1,其城乡差距明显大于全国。从城镇视角看,云南省城镇化发展也落后于全国平均水平,2019年云南省常住人口城镇化率为48.91%,远远低于全国60.6%的平均水平,在全国31省市中仅高于甘肃与西藏,城镇化水平处于全国末端,合理地处置城乡发展关系,通过乡村振兴与新型城镇化战略的协调推进,以促进城乡统筹发展已成为云南不可逾越的现实问题。

一、 文献概述

关于乡村振兴与新型城镇化的关系目前已有较为系统的研究成果,其中最具代表性的理论主要从人口自由流动和空间集聚视角进行探讨[2]。国外学者对城乡关系研究起步较早,形成了一系列经典理论。一种主流观点认为城乡发展关系是“以城为主,以乡为辅”,乡村应服务于城镇的发展,刘易斯1954年在《劳动无限供给条件下的经济发展》一文中提出的“二元结构理论”与弗里德曼1966年《区域发展政策》中就城市空间相互作用和扩散的关系提出的“核心边缘理论”是这种观点的代表[3-4];面对这样“城为主,乡为辅”的城乡关系理论,引发了许多学者以乡村为主作为新发展方向的理论探索,弗里德曼在其研究的基础上和道格拉斯首先提出了“乡村城市发展战略”,主张以乡村为主体、扩大农村政治自主权、以满足当地居民基本需求为目的的“自下而上”的城乡关系[5]。这种“自下而上”的发展理论虽然认识到了“自上而下”发展方式导致了“城市掠夺农村、农村不断贫困”的一面,但也忽视了城市对农村的经济辐射和带动作用,偏向城乡发展关系的另一个极端。不论是城市偏向论或是乡村偏向论,经过实践证明,城市和乡村作为经济系统的一个整体是不可分割的,只有在两者统筹协调的发展之下,才有利于实现经济的可持续发展。着眼于城乡融合发展理论,关于加强城乡联系,推动城乡之间合作的研究逐渐增多。郎迪勒里提出了“次级城市发展战略”,将城市的规模等级视为影响发展战略成功与否的一个重要因素,提出应投资构建一个次级城市体系,以加强经济活动和行政功能在城乡间的流动和联系[6];打破城乡之间的界限与壁垒,破除城乡二元结构可以有效地推动城乡一体化发展,日本学者岸根卓朗从系统论角度出发,提出了构建“城乡融合社会”理念,强调发展“农工一体复合社会系统”[7];道格拉斯提出城乡存在相互依赖关系的“区域网络发展模型”也属于城乡融合发展这个方面,认为通过城乡协调发展可以促进区域经济的发展与进步[8]。目前,国外学者们以“城乡联系”为着手点,探寻城乡均衡发展规律,与之前对城乡发展的分裂式研究形成了鲜明对比,将城乡关系的发展不断推入新层次。

我国当前所处的乡村振兴与新型城镇化并行推进阶段在一些发达国家也曾出现过,因而在发展方向、模式和方法上都可以进行一定程度借鉴,但乡村振兴与新型城镇化是在中国特色社会主义背景下提出的符合中国国情的特有模式,必须要基于我国实际情况进行研究。国内大部分学者认为二者是相辅相成、相互促进的,朱天玉从时间和体系两方面对二者关系进行研究,提出随着我国经济发展方式的转变和产业结构升级,乡村和城市的实际情况已发生重大变化,必须实施双轮驱动发展,提高城乡协调发展程度[9];关键要素与在城乡间的合理配置与自由流动对于加强城乡经济与产业等方面的联系有巨大的推动作用,谢天成结合“人地钱”要素在乡村振兴与新型城镇化二者融合发展的内在机理方面做了一些探讨,提出实现城乡要素双向自由流动,打造全面融合的城乡现代产业体系,有利于乡村振兴与新型城镇化融合发展水平提升[10];借鉴国外已成体系的城乡关系理论,结合我国实际情况可以有效完善我国城乡发展体系并规避诸多城乡发展道路上的“陷阱”,冯丹萌等通过对美国、日本和欧洲三大发达地区有关城镇化与乡村发展关系的经验总结,结合我国当下面临的部分实际结构性问题,提出我国在协调推进乡村振兴与新型城镇化过程中应以基础设施建设、劳动力转移、制度保障等方面入手进行提升[11]。

初期关于乡村振兴与新型城镇化的研究多以新型城镇化背景下的乡村旅游业发展和乡村产业转型为主,并没有把乡村振兴作为重点进行分析建设,直到乡村振兴作为国家战略推出后,乡村振兴才被置于与新型城镇化同等的研究地位,关于直接探讨二者关系的研究逐渐增多[12-13],但多数仍是将乡村振兴作为推动新型城镇化的新助力,以服务城镇化为主。且现阶段关于乡村振兴与新型城镇化关系的研究仍以定性研究居多[14-16],对于二者的单独评价研究也在逐年增多,但对于二者关系及其背后驱动机制的定量研究较少。

因此,本文在厘清乡村振兴与新型城镇化内在联系的基础上,以云南省2008—2019年相关数据为样本,重构乡村振兴与新型城镇化的指标体系,采用耦合度与耦合协调度模型从定量的角度探讨两者之间的耦合协调关系,对乡村振兴和新型城镇化复合系统的协调发展水平进行测度,分析两个系统之间的耦合关系与协调效应,为政策优化提供实证依据。

二、 乡村振兴与新型城镇化耦合发展内在机理

乡村振兴与新型城镇化是一个完整发展模式下的两个子系统,二者具有相互融合、相互渗透的“共生”关系,乡村振兴离不开新型城镇化推进所带来的集聚效应、规模效应与辐射效应,新型城镇化离不开乡村振兴所带来的农村市场、多样化的产品供给与绿色生态保障。乡村振兴与新型城镇化的统筹发展重点在于资源要素在城乡之间的合理配置与自由流动,具体表现为二者之间“人地钱”要素相互作用所产生的“推力”与“拉力”效应(图1)。

从推力效应视角来看:在劳动力资源上,新型城镇化推进过程中,大量农村人口向城市转移,为附加值更高、产业链更长的第二、三产业提供了充足的劳动力供给,很大程度上推动了我国的产业升级与经济发展方式优化,推动人口的集聚与经济的集聚趋于同步。此外,农业农村人口的减少可以促进农业的规模化经营,农业的发展在土地资源的限制下是有极限的,减少农业人口并大力推行机械化生产将有力提高农民收入与土地利用效率;在土地资源上,随着乡村振兴战略的实施,现代农业生产技术与设备在农村大范围使用,极大地提高了农业生产率,农村土地制度改革、农业与第二、三产业的融合发展提高了农村集体建设用地的开发使用效率,优化了乡村空间布局,为城市建设与产业发展提供了土地供给。

从拉力效应视角来看:在劳动力资源上,入城农村人员在城市可以接受更好的知识教育与专业技能培训,并感受新的思想观念和开阔视野,在乡村振兴战略中,这部分在城市通过学习培训提高了自身综合素质与专业技能的农村人员返乡后有力带动农业农村的现代化发展;在土地资源上,新型城镇化在城市建设过程中坚持集约高效原则,合理控制其开发边界,防治对耕地的侵占,拉动农业、生态、城镇等空间功能的有效发挥。但当建设过程中涉及对农村土地的必要占用时,政府应处理好土地征收工作,对农民的搬迁和土地补偿等工作应落实到位,坚持公平公开原则,保障农民合法权益,在城市建设征用农村土地中损害了农民利益,会影响乡村振兴的实现。

在资本资源上,乡村振兴的实施需要大量的财政支持,而当前大量的金融机构与社会资本也在寻觅新的投资市场,引导资本在城乡之间的自由流动与合理配置,可以为乡村振兴各部署提供必要的资本支持,广阔的农村市场作为社会资本新的投资点有利于资本盘活和利用效率的提高。

三、 指标体系构建

(一) 综合指标体系

鉴于乡村振兴与新型城镇化二者是互补融合的关系,二者在经济、社会、生态等多方面有着高度关联,其构成的耦合系统是复杂多变的。因此,本文在借鉴前人已有相关研究的基础上[17-19],结合云南实际情况及数据的可获得性,对乡村振兴与新型城镇化耦合协调系统指标进行严格筛选,最终建立两个子系统指标评价体系。2012年中央工作经济会议就提出着力提高城镇化质量,要与区域经济发展和产业布局紧密衔接,与资源环境承载能力相适应,走集约、智能、绿色的新型城镇化道路。本文从经济、社会、生活和空间四个维度来构成新型城镇化评价体系(表1);而对于乡村振兴的评价指标体系国内目前还没有统一的标准,大多都是借鉴国家现代化农村建设标准并结合研究地域实际情况来筛选指标构建评价体系。因此本文参照《美丽乡村建设指南》中以经济、政治、文化、社会和生态文明协调发展的内涵,从乡村经济发展、社会发展、生活水平和生态环境出发,构建乡村振兴评价指标体系(表1)。

表 1 新型城镇化与乡村振兴耦合系统指标评价体系一级指标 二级指标 三级指标 新型

城镇化经济城镇化 第三产业产值比率/% 城镇人均可支配收入/(元·人−1) 社会城镇化 城镇职工基本养老保险覆盖率/% 医疗卫生服务/(床位数·万人−1) 生活城镇化 污水处理率/% 人均公园绿地面积/(m2·人−1) 空间城镇化 城镇人均住房面积/(km2·万人−1) 城区建成区经济密度/(亿元·km-2) 乡村

振兴乡村经济发展 农村居民可支配收入/(元·人−1) 第一产业产值比率/% 乡村社会发展 乡镇卫生院床位数/(床·万人−1) 农村基本养老保险覆盖率/% 乡村生活水平 农村计算机拥有量/(台·百人−1) 农村恩格尔系数/% 乡村生态环境 卫生厕所普及率/% 播种面积化肥施用量/(kg·hm−2) (二) 指标权重赋予

本文采用均权法进行权重赋予,与其他方法相比,均权法不需要对权重进行调整,有利于结果的纵向对比,更符合城乡全面均衡发展的战略,也符合国家长期稳定的政策导向。在两个评价指标体系下,四个维度的二级指标权重相同,均为0.25,每个二级指标下的三级指标权重相同,均为0.125。

(三) 乡村振兴与新型城镇化综合评价指数计算

首先为消除指标间属性和计算单位不同对计算结果精度的影响,对各指标进行无量纲化处理,采用极差标准化的方法对数据进行标准化处理,具体计算公式如下。

正指标:

$${U}'_{ij}=({U}_{ij}-{\rm{min}}{U}_{ij})/({\rm{max}}{U}_{ij}-{\rm{min}}{U}_{ij})$$ (1) 负指标:

$${U}'_{ij}= ({\rm{max}}{U}_{ij}-{U}_{ij})/({\rm{max}}{U}_{ij}-{\rm{min}}{U}_{ij})$$ (2) 其中

${U}'_{ij} $ 表示第i年第j个指标的无量纲化指标,公式(1)和公式(2)分别计算正向指标与逆向指标,经过标准化处理后,指标值的范围在0~1之间,计算结果如图2所示,云南省乡村振兴与新型城镇化指数总体均呈上升趋势。四、 耦合协调发展水平的测度与分析

(一) 理论基础

近年来,管理学中较多地采用系统耦合模型来对多个子系统之间的内在机理和协调问题进行研究,如对技术进步与产业结构升级二者关系的研究、城镇化与工业化关系的研究等。乡村振兴与新型城镇化两大战略是一个完整复合系统下的两个子系统,二者相辅相成,是一个动态演变的过程,遵循由低级向高级逐渐发展的演变规律,可采用系统耦合方法与耦合协调度模型进行研究。

(二) 构建耦合协调度模型

耦合协调度模型包括耦合度C与耦合协调度D,耦合度主要用来衡量系统各要素之间相互作用与影响,但无法反映两系统之间的整体协同效应,而耦合协调度能更好地判别两系统交互耦合的协调程度。在此借鉴物理学中耦合的概念,将乡村振兴与新型城镇化的耦合度定义为两系统通过自己的耦合元素相互影响的程度,构建二者耦合度模型的形式为:

$$\begin{aligned}{C}_{1}=&( {U}_{1},{U}_{2},{U}_{3}\cdots {U}_{n})=\\ &n\cdot{\left[ {\frac{{{U_1} \cdot{U_2} \cdots {U_n}}}{{\left( {{U_1} + {U_2} + \cdots {U_n}} \right)^n}}}\right]^{1/n}}\end{aligned}$$ (3) $${当}n=2{时},{则}{C_1}=2 \cdot{\left[ {\frac{{{U_1} \cdot{U_2}}}{{{{\left( {{U_1} + {U_2}} \right)}^2}}}} \right]^{1/2}}$$ (4) 式(3)(4)中,U1为新型城镇化战略指数,U2为乡村振兴战略指数。计算得出的耦合度C值区间为[0, 1],C值大小含义为:C=0,两个子系统间处于无关状态;0≤C<0.4为低水平耦合阶段;0.4≤C<0.6为中等耦合阶段;0.6≤C<0.8为良性耦合阶段;0.8≤C<1为高水平耦合阶段。

根据上述计算得出的两个子系统的耦合度,可以初步了解乡村振兴与新型城镇化两大战略之间的耦合强度,但对其二者之间的整体协调水平仍未知,此时使用耦合协调度模型来反映两大战略之间的协同程度。耦合协调度模型公式如下:

$$D = \sqrt {C\cdot T} , {且}T={\text{λ}}_1 \cdot U_1 + {\text{λ}}_2 \cdot U_2$$ (5) 式(5)中,D为耦合协调度,C是耦合度,T是乡村振兴与新型城镇化综合发展水平,λ1、λ2为待定系数,本文中取λ1=λ2=0.5,为了能够直观分析乡村振兴与新型城镇化的耦合协调发展程度,根据耦合协调度D值大小将其划分为10档[2]:0<D≤0.1为极度失调,0.1<D≤0.2为高度失调,0.2<D≤0.3为中度失调,0.3<D≤0.4为低度失调,0.4<D≤0.5为濒临失调,0.5<D≤0.6为勉强协调,0.6<D≤0.7为初级协调,0.7<D≤0.8为中级协调,0.8<D≤0.90为良好协调,0.9<D≤1为优质协调。

(三) 耦合协调度分析

根据上述计算,得到云南省乡村振兴与新型城镇化战略在所研究年限内耦合度C与耦合协调度D(表2)。从耦合度C来看,2008—2019年云南省乡村振兴与新型城镇化耦合度值处于0.4~0.5之间,属于中度耦合阶段,变化幅度较小;但耦合协调度经历了从0.1818到0.6727的跨越,实现了从高度失调到初级协调的提升。2013年以前,云南省乡村振兴与新型城镇化战略发展处于失调状态,在2008年更是面临着高度失调风险,原因在于2013年以前云南省扶贫攻坚处于起步阶段,省内农村贫困人口数量庞大、深度贫困人口比重高、集中连片特殊困难地区贫困问题凸显、边境和民族贫困等问题依然严峻,尚未得到完善解决,使得城市与乡村发展割裂程度较大,没有形成良好的互动作用;2014年之后,其耦合协调度实现了勉强协调到初级协调的演变,且耦合协调发展处于持续上升趋势。究其原因,一是云南大力推进脱贫攻坚战略,结合云南相对优势从产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、金融扶贫等多角度持续发力以提高区域内贫困农村发展水平,如充分利用云南丰富的旅游资源,加大了对乡村旅游产业和基础设施的建设,推进了农村农业现代化进程;二是出台《云南省新型城镇化规划》,明确其新背景下城镇化发展方向是与农村发展相协调、相互补的,从而有效提升了城乡一体化程度,推动二者耦合协调发展水平不断提升。

表 2 云南省乡村振兴与新型城镇化耦合度与耦合协调度年份 耦合度 耦合协调度 耦合协调度类型 2008 0.4394 0.1818 高度失调 2009 0.4844 0.2253 中度失调 2010 0.4949 0.3114 低度失调 2011 0.4999 0.4283 濒临失调 2012 0.4928 0.4441 濒临失调 2013 0.4988 0.4768 濒临失调 2014 0.4994 0.5603 勉强协调 2015 0.4976 0.5312 勉强协调 2016 0.4999 0.5791 勉强协调 2017 0.4997 0.6155 初级协调 2018 0.4986 0.6491 初级协调 2019 0.4996 0.6727 初级协调 (四) VAR分析

为验证云南省乡村振兴与新型城镇化发展相互渗透、相互促进,采用VAR模型对其进行分析。为避免异方差与多重共线等问题,对原始数据取对数进行分析。首先,VAR模型要求各序列数据平稳,因而先采用ADF检验法对新型城镇化指数lnU1与乡村振兴指数lnU2进行单位根检验,经检验其P值均小于0.05,即在5%的显著性水平下均可拒绝原假设,为平稳序列。其次,构建VAR模型并确定其最优滞后阶数,根据FPE、AIC、SC、HQ原则,其在滞后三阶时VAR模型达到最优,因而构建VAR(3)模型;最后,进行格兰杰检验,结果显示当lnU2为被解释变量、lnU1为解释变量时,lnU1回归系数对应P值为0.0066,当lnU1为被解释变量,lnU2为解释变量时,lnU2回归系数对应P值为0.0043,二者均在1%的显著性水平下通过原假设检验,且回归系数均大于0。由此推断,在1%的显著性水平下,乡村振兴与新型城镇化存在互相促进的因果关系。

五、 驱动机制分析

(一) 变量选取

研究乡村振兴与新型城镇化之间的互动关系,不仅要对二者的耦合协调发展水平进行分析,更要深入研究二者耦合协调发展的关键影响因素,厘清不同因素对二者耦合协调发展的影响程度与作用机理,以此为依据来提出具有针对性的改进措施。基于前文对乡村振兴与新型城镇化耦合协调发展的研究,结合云南实际情况,以耦合协调度D为被解释变量,从宏观与微观两方面筛选技术驱动、消费驱动、产业驱动、政府驱动和投资驱动为解释变量,具体指标衡量如下。

1. 被解释变量

耦合协调度D,由耦合协调度模型计算。

2. 解释变量

技术驱动:每年专利授权批准数衡量。

消费驱动:各年份城乡居民消费比衡量。

产业驱动,由产业结构合理化与高级化指标综合计算,计算公式如下:

$$IDU = 0.5 \cdot RIS + 0.5 \cdot OIS$$ (6) 式(6)中,RIS为产业结构偏离度,用以衡量产业结构合理化水平;OIS为产业结构高级化水平。由于篇幅原因,具体计算公式不在此叙述。

政府驱动:由地区公共财政支出衡量。

投资驱动:全社会固定资产投资城乡比。

3. 数据来源

本文所有指标数据来源于《中国统计年鉴》《云南省统计年鉴》《中国农村统计年鉴》。

(二) 模型构建

由于各影响因素经过标准化处理后取值范围均为0~1,属于受限因变量回归模型,所以使用Tobit回归模型进行分析,计量模型设定如下:

$$\begin{aligned} {D}_{i} =&{\text{β}}_{0}+ {\text{β}}_{1}TECH+{\text{β}}_{2}CUR+{\text{β}}_{3}IDU+\\ &{\text{β}}_{4}GOV+{\text{β}}_{5}IUR+{\text{ε}}_{i} \end{aligned}$$ (7) 式(7)中,Di表现被解释变量,

${\text{β}}_{0}$ 为常数项,${\text{ε}}_{i}$ 为随机扰动项,TECH表示技术驱动,CUR表示消费驱动,IDU表示产业驱动,GOV表示政府驱动,IUR表示投资驱动,回归结果见表3。表 3 Tobit模型回归结果模型 (1) (2) (3) (4) (5) TECH 0.4672***(6.4802) 0.3340***(3.0787) 0.01955(0.0903) 0.1911**(2.1096) 0.1980**(2.0254) CUR −0.3066***(−4.5548) −0.2461***(−2.6655) −0.2614***(−2.6946) −0.0936**(−2.0042) IDU 0.5053***(2.7011) 0.602**(2.1862) 0.6264**(2.4367) GOV 0.108***(7.4287) 0.9774***(6.7839) IUR −0.0942**(2.0162) C 0.3076 0.2195 0.7215 1.154 1.4562 注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%显著性水平下可以拒绝原假设,括号内为Z统计量。 (三) 回归结果分析

检验结果如表3所示,表3中模型(1)~(5)显示逐渐增加变量后的回归结果。结果表明,科技发展水平、政府能力、产业结构对乡村振兴与新型城镇化耦合协调发展产生正向推动作用,城乡消费与投资则为负向效应,按回归系数绝对值其影响程度大小排列为:政府能力>产业结构>技术创新>投资因素>消费因素。

城乡投资与消费因素对云南省乡村振兴与新型城镇化耦合协调发展产生负向效应。云南省社会固定资产投资城乡分配比例较不平衡,2008—2019年期间社会固定资产投资城镇占比均达到90%以上,云南省城镇化率在全国处于下游水平,为加快城镇化步伐,对城市地产建筑与基础设施进行了大规模投资,2019年其地产开发投资达到4151.41亿元,比上年增长27.8%;云南省山区面积在全省面积中占比为94%,区域内农村由于所处地理位置偏僻与交通便利水平较低等问题,当前云南八大重点产业及新兴产业园区建设多布局于城镇,云南在提高城镇化水平的同时城乡固定资产投资失衡,不利于城乡一体化发展。

消费产生需求,需求带动生产,生产促进就业,就业推动人口与产业集聚,由此形成经济循环。消费结构的改善与消费水平的提升是我国当前所构建的以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的重要因素,云南省城乡居民消费差距虽呈逐年缩小趋势,但城乡消费结构仍有待改善,其农村居民仍以基本生活需求消费为主,生存性消费结构牢固,发展性与享受型消费匮乏;在互联网、多媒体、物流等技术和行业的兴起背景下,现代消费理念与方式在农村、特别是对于中老年人群并未得到普及,相当部分农村居民仍不具备线上消费、平台消费能力与条件;收入是影响消费水平的最重要因素,云南省农业发展虽在不断发掘与利用当地资源禀赋优势,但农业的规模化、集约化经营仍有待提升,农民收入与城镇居民仍有较大差距,城乡居民收入差距过大则造成了一系列的社会矛盾和区域发展不平衡等问题。

科技发展水平对乡村振兴与新型城镇化的耦合协调发展有正向的推动作用,技术的不断创新带来了相关新型设备,衍生了诸多新兴行业,这些技术与设备提高了各行业生产效率,极大地提高了云南具有资源禀赋优势的高原特色农业与花卉、甘蔗等经济作物种植业的经济效益;诸如互联网、云计算、数字经济等技术的应用与行业的出现,促进了城乡产业的衔接和经济循环,农村农产品可以实现对城镇的针对性、个性化供给,城镇通过技术驱动实现产业结构升级,吸纳更多就业人口,推动了城乡共享技术进步福利。

产业结构和政府能力对云南省乡村振兴与新型城镇化产生正向效应。第二、三产业的不断发展,特别是现代服务业的兴起,其产业链更长、产品附加值更高的特性既为劳动力提供了更多的就业岗位与更高的收入,使得农业就业人数减少,能够促进农业的规模化与现代化经营,又推动了城镇实体产业改革转型,使产业结构合理化与高级化程度不断提高,以此推动乡村振兴与新型城镇化的耦合协调。政府能力同样呈现正相关关系,随着云南脱贫攻坚与乡村振兴战略的推行,其对乡村发展地位愈加重视,乡村基础设施与社会保障在财政总支出中占比持续上升,有效提升了农民生活水平,从而有力地推动乡村振兴进程,使城乡居民生活与社会福利差距不断缩小,促进了乡村振兴与新型城镇化耦合协调发展。

六、 结论与建议

(一) 结论

第一,2008—2019年云南省乡村振兴与新型城镇化指数总体均呈上升趋势,增长幅度较大,但近年来增速逐渐变缓,体现了云南省对乡村振兴与新型城镇化战略的推进实施取得了较好成绩,但近年来随着经济发展形势的变动与产业结构转型,为保证乡村振兴与新型城镇化的稳步推进,应紧抓经济新风口与产业新业态来推动地区城乡产业与经济的持续发展。

第二,云南省乡村振兴与新型城镇化耦合度2008—2019年均处于中度耦合阶段,且变化幅度较小,但其耦合协调度呈现逐年上升趋势,从2008年高度失调跨越了中度失调、低度失调、勉强协调等阶段,2019年进入初级协调阶段,显示其乡村振兴与新型城镇化从起初的割裂式发展逐渐向相融互补关系转变,实现了二者的初步良好互动,并且随着云南出台的《云南省乡村振兴战略规划(2018—2022年)》《云南省新型城镇化规划》《云南省产业发展规划》等文件,已明确后续发展方向,完成烟草加工业、旅游业、矿产业等支柱产业的战略部署,将继续建设高原特色现代农业产业集群,充分发挥省内八大特色产业优势,打造全域旅游、康养小镇等项目,进一步缩小省内城乡居民生活差距,其乡村振兴与新型城镇化耦合度后续仍会有较大提升空间。

第三,在驱动机制分析中,政府能力、科技水平、产业结构对云南省乡村振兴与新型城镇化耦合协调发展产生正向推动作用,城乡消费与投资要素驱动则产生负向效应,投资要素影响程度大于消费要素。

(二) 建议

习近平总书记在考察云南重要讲话中指出:希望云南正确认识和把握在全国发展大局中的地位和作用,坚决贯彻党中央重大决策部署,努力在建设我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心上不断取得新进步,谱写好中国梦的云南篇章。当前,云南有着多方机遇和优势来促进当地城镇与农村经济共同发展,应以打破城乡二元结构为入手点,以促进地区城乡产业融合、基本设施完善、城乡居民社会保障差距缩小为推手,实现城镇与乡村的高度融合,加速云南省城乡一体化进程。

第一,从投资驱动来看,应坚持城乡协同发展原则,将城镇与乡村置于同等发展地位,合理配置城乡社会固定资产投资比重,改变传统以牺牲农村利益促进城镇发展模式,秉持城乡协同发展思路,努力实现城乡良好互动互补,特别云南由于山地地形面积广大,农村交通与基础设施建设有待完善,应提高乡村投资比重,完善其基础设施建设,保障农民生活质量。

第二,从消费驱动来看,应充分利用当前互联网、多媒体、物流、交通运输等技术和行业的兴起,避免农村消费者对市场产品信息的获取存在滞后性,扩大线上消费与平台消费受益群体,提高农村居民消费水平与质量,推动其接受现代消费理念与方式;要利用云南资源禀赋优势,继续打造高原特色现代农业产业,完善天然橡胶、花卉、咖啡、烤烟等优势品种产业链,推动农业规模化经营以提高农民收入;应加快城乡居民社会保障和公共服务均等化进程,通过提高农村医疗、养老、教育等保障水平以提升农村居民消费水平,推动城乡消费差距缩小及其协调发展。

第三,从技术驱动看,坚持技术是第一生产力理念,加大对科技创新与科技人才培养投入,为经济转型与产业升级提供技术保障,大力发展物流、金融、数字经济等新兴产业,加快数字云南建设,大力投资开发云计算、大数据、物联网等新技术,打造面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽,推动云南资源数字化、数字产业化、产业数字化进程,培育城乡经济发展新动能;

第四,从政府驱动看,应发挥好宏观调控角色,及时处理城乡资源配置倾斜过大、城乡要素流动不畅等问题。通过政策颁布、政府财政支出等行政与经济双重手段保障城乡要素的双向自由流动与合理配置,实现城乡协同共进发展。以户籍制度与土地制度改革为突破点,放宽昆明主城区落户限制,并取消各类型落户限制,在继续发挥昆明经济、产业、人口集聚功能外,充分发挥各州市吸收农业转移人口落户城镇的主渠道作用,促进劳动力、资本、技术、土地等要素在城乡之间的自由流动,在都市圈周围打造具有云南风情特色旅游小镇、康养小镇,实现城乡产业对接与融合。以城镇技术、资金、产业、人才等优势资源引导农业农村转型,推动农业现代化与多元化发展,以农村劳动力、土地、生态资源优势促进城乡空间布局优化,提高土地利用效率,丰富的劳动力资源与多样化的农产品供给保障城镇日常生活生产,实现城乡资源优势互补与经济一体化。

第五,从产业驱动看,云南应继续坚持“两型三化”,即开放型、创新型与高端化、信息化、绿色化的产业发展方向,促进产业结构持续优化。首先,应继续大力支持基于云南的条件优势和经济发展所需的生物医药、大健康、先进装备制造业、旅游文化等八大重点产业建设,要推进新型工业化、智能制造等示范基地的构建,推动传统制造业转型升级,要培育经济增长新动能,对省内近年兴起的信息产业、先进装备制造业、现代物流等产业予以政策补贴和倾斜,形成发展新业态,以改善云南产业结构单一的“软肋”;其次,充分发挥云南生态优势、资源优势,打好云南产业发展“三张牌”。以云南丰富的水能、风能、太阳能等绿色能源为发展基础,打造“绿色能源牌”,推动云南新能源汽车、水电硅材、水电铝材等绿色产业发展;以现代信息技术发展所衍生的平台经济为依托,将具有云南特色的茶叶、花卉、干果等绿色食品与市场所衔接,打造云南“绿色食品牌”,扩大云南绿色食品影响力与知名度;以良好的气候环境与多样的民族文化为基点,打造世界一流“健康生活目的地牌”,推进大健康、特色旅游小镇、康养小镇等项目发展,以促进农村产业振兴目标的达成。通过打造“三张牌”战略的实施在云南省内提高绿色化经济与可持续经济发展趋势,减少生产中的资源浪费与生态破坏,推动城市生活环境质量的优化与农村自然资源的保护以推进二者的耦合协调发展。

① 《“十四五”新型城镇化实施方案》发布, https://www.mohurd.gov.cn/xinwen/gzdt/202207/20220713_767164.html。② 此处的西部地区为中国经济地理分区,包括重庆、四川、贵州、广西、云南、内蒙古、宁夏、青海、甘肃、新疆、陕西、西藏等12个省(自治区、直辖市)。根据预调查反馈信息,西藏返乡农民工创业数量较少,故未纳入本研究的正式调查范围。 -

表 1 各指标的信息熵和熵权

变量 指标及编号 信息熵 熵权 家庭人力资本 劳动力人数(A1) 0.9714 0.3875 智力劳动型人数(A2) 0.9612 0.0525 主事者受教育程度(A3) 0.9408 0.0801 主事者创业培训经历(A4) 0.8626 0.1860 家庭社会资本 家庭成员村干部经历(A5) 0.6935 0.4149 家庭年礼品礼金支出(A6) 0.9015 0.1334 家庭经济资本 在外务工收入(A7) 0.9527 0.0640 家庭房间数(A8) 0.9777 0.0302 表 2 变量含义与主要统计指标

变量 变量含义及赋值 观测值

个数均值 标准差 最小值 最大值 被解释变量 进城定居意愿 已经在城市买房、正在考虑买房、想过但目前暂时

买不起房的赋值为1;完全没有想法的赋值为0388 0.912 0.283 0.000 1.000 解释变量 家庭资本 采用熵值法计算的综合得分 388 0.231 0.172 0.008 0.755 中介变量 创业收入 创业经营收入(万元) 388 10.901 21.004 -35.000 340.000 调节变量 创业经历 先前创业经历,以先前创业次数来界定,

数值越大,创业次数越多,创业经历越丰富388 1.613 0.932 1.000 5.000 控制变量 性别 男性=1,女性=0 388 0.758 0.429 0.000 1.000 年龄 实际年龄 388 41.518 9.596 19.000 71.000 婚姻状况 未婚、离异、丧偶界定为无伴侣,赋值为 0;

同居、初婚、再婚界定为有伴侣,赋值为 1388 0.838 0.369 0.000 1.000 与最近场镇的距离 数值越小,表示生产物资采购及产品销售越方便 388 6.779 8.621 0.000 100.000 与最近县城的距离 数值越小,获取外部信息越便利 388 28.602 23.878 0.000 150.000 用电便利程度 数值越大,表示生活生产用电越方便 388 3.418 0.984 1.000 5.000 用水便利程度 数值越大,表示生活生产用水越方便 388 3.686 0.937 1.000 5.000 移动通信信号强度 数值越大,表示移动通信信号越强 388 3.892 0.796 1.000 5.000 表 3 家庭资本影响返乡农民工进城定居意愿的估计结果

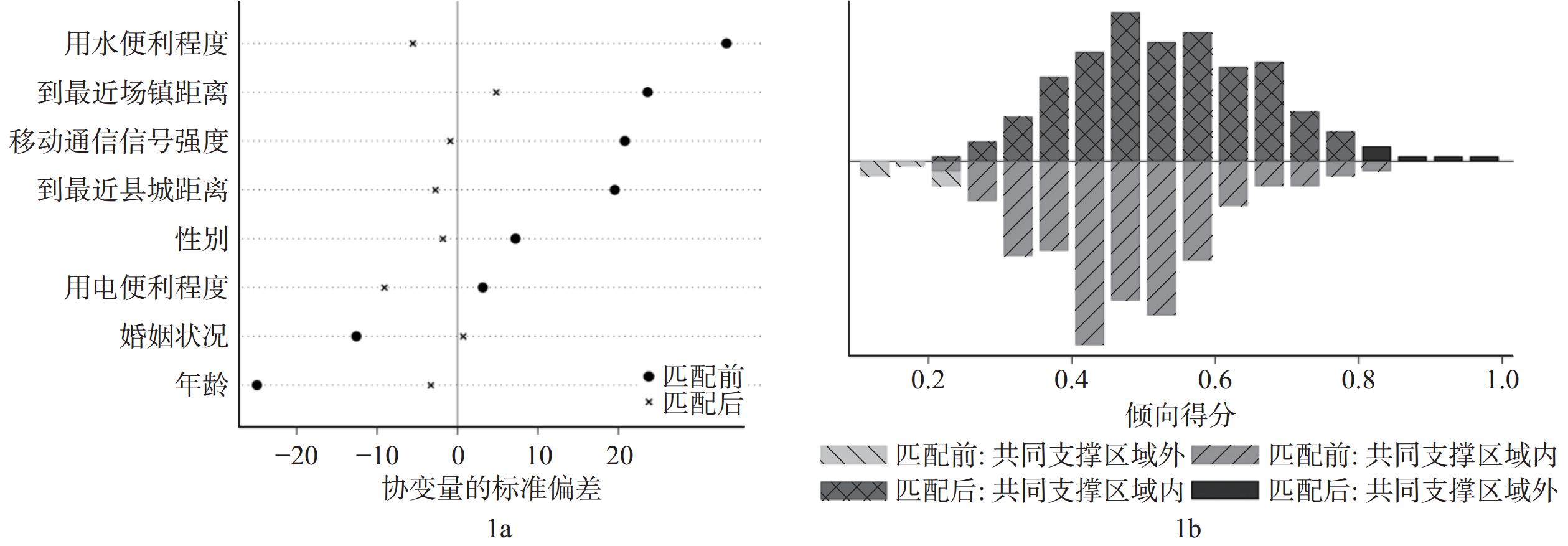

变量 (1) (2) (3) 家庭资本 4.443** 3.754** 4.538*** (1.809) (1.493) (1.606) 性别 0.214 0.273 (0.459) (0.488) 年龄 −0.131*** −0.123*** (0.024) (0.025) 婚姻状况 −1.020 −0.934 (1.144) (1.105) 与最近场镇的距离 0.036 (0.035) 与最近县城的距离 −0.022*** (0.008) 用电便利程度 0.234 (0.287) 用水便利程度 0.359 (0.281) 移动通信信号强度 −1.024*** (0.371) N 388 388 388 R2 0.049 0.218 0.272 注:*、**、***分别表示在 10%、5%、1%的水平上显著;括号内的数值为稳健标准误,下同。 表 4 缩小样本容量及倾向性得分匹配后估计结果

变量 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 家庭资本 3.140* 2.378* 3.343** 4.366** 3.770** 4.710*** (1.814) (1.596) (1.587) (1.835) (1.518) (1.582) 个体特征变量 否 是 是 否 是 是 社会特征变量 否 否 是 否 否 是 N 360 360 360 375 375 375 R2 0.027 0.151 0.232 0.048 0.222 0.281 表 5 创业收入的中介效应以及创业经历的调节效应分析

变量 (1) (2) (3) (4) (5) 定居意愿 创业收入 定居意愿 定居意愿 定居意愿 家庭资本 4.538*** 1.943*** 10.684*** 7.581*** 8.079*** (1.606) (0.544) (2.468) (2.504) (2.370) 创业经历 1.852*** 1.754*** 1.688** (0.559) (0.598) (0.689) 家庭资本与创业经历的交互项 −4.206*** −2.944** −2.796** (1.069) (1.166) (1.362) 个体特征变量 是 是 否 是 是 社会特征变量 是 是 否 否 是 N 388 388 388 388 388 R2 0.281 0.024 0.128 0.279 0.319 -

[1] 陶霞飞. 农业转移人口定居意愿的影响因素及机制[J]. 北京社会科学, 2021(8): 98. DOI: 10.13262/j.bjsshkxy.bjshkx.210811. [2] 王成利, 孙学涛, 彭徽. 就业稳定性对农民工城市定居意愿的影响[J]. 经济问题, 2023(12): 81. DOI: 10.16011/ j.cnki.jjwt.2023.12.014. [3] 魏雪, 袁承程, 刘黎明. 农户城镇化意愿及其影响因素研究: 基于可持续生计分析框架[J]. 农业现代化研究, 2022, 43(1): 134. DOI: 10.13872/j.1000-0275.2022.0003. [4] 甘宇, 李伟. 见贤思齐: 返乡农民工创业绩效提升的一个解释[J]. 农业技术经济, 2023(6): 99. DOI: 10.13246/j.cnki.jae.20220902.001. [5] 陈政, 冯兰刚, 李海波, 等. 基于社会和经济双重视角的农民工返乡创业驱动因素研究[J/OL]. 经济地理: 1−11[2024 − 04 − 03]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/43.1126.k.20220729.0946.002.html. [6] VLADASEL T, LINDQUIST J M, SOL J, et al. On the origins of entrepreneurship: Evidence from sibling correlations[J]. Journal of Business Venturing, 2020, 36(5): 106017.

[7] VLADASEL T L. Birth order, family size, and sibling sex composition effects in Entrepreneurship[J]. Academy of Management Proceedings, 2018(1): 11723.

[8] HOFFMAN, J M HOELSCHER, R SORENSON. Achieving Sustained Competitive Advantage: A Family Capital Theory[J]. Family Business Review, 2006, 19(2): 135. DOI: 10.1111/j.1741-6248.2006.00065.x.

[9] 赵安琪, 吕康银. 家庭禀赋对劳动力流动性、家庭化迁移的影响机制与效果研究[J]. 宏观经济研究, 2022(12): 67. DOI: 10.16304/j.cnki.11-3952/f.2022.12.009. [10] 俞林伟, 韩辰, 金杰克, 等. 生计资本对农民工居留和落户意愿的影响: 基于2017年全国流动人口动态监测调查数据的分析[J]. 浙江社会科学, 2023(2): 64. DOI: 10.14167/j.zjss.2023.02.017. [11] 张勇, 包婷婷. 城镇化进程中农民进城定居意愿影响因素的实证分析[J]. 干旱区资源与环境, 2019, 33(10): 14. DOI: 10.13448/j.cnki.jalre.2019.281. [12] 朱纪广, 张佳琪, 李小建, 等. 中国农民工市民化意愿及影响因素[J]. 经济地理, 2020, 40(8): 145. DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2020.08.018. [13] 刘涛, 韦长传, 仝德. 人力资本、社会支持与流动人口社会融入: 以北京市为例[J]. 人口与发展, 2020, 26(2): 11. [14] 马红玉, 陈梦妍, 夏显力. 社会资本、心理资本与新生代农民工创业绩效[J]. 科研管理, 2020, 41(11): 193. DOI: 10.19571/j.cnki.1000-2995.2020.11.019. [15] 黄绍升, 闫春. 农村电商创业者人力资本、社会资本对创业绩效的交互影响: 兼论节俭式创新的中介作用[J]. 农林经济管理学报, 2022, 21(4): 395. DOI: 10.16195/j.cnki.cn36-1328/f.2022.04.42. [16] 彭少峰, 赵奕钧, 汪禹同. 社会资本、资源获取与返乡农民工创业绩效: 基于长三角地区的实证[J]. 统计与决策, 2021, 37(22): 81. DOI: 10.13546/j.cnki.tjyjc.2021.22.018. [17] 张笑秋. 新生代农民工人力资本与市民化研究: 以新人力资本理论为视角[J]. 学海, 2022(4): 13. DOI: 10.16091/ j.cnki.cn32-1308/c.2022.04.002. [18] 欧阳慧, 李智. 推进长期进城农民工美好安居城镇的总体构想和重点举措[J]. 经济纵横, 2023(5): 68. DOI: 10.16528/j.cnki.22-1054/f.202305068. [19] 佟大建, 张湖沿, 应瑞瑶. 基本公共服务均等化、城市融入与农民工城市居留意愿[J]. 农业技术经济, 2023(10): 79. DOI: 10.13246/j.cnki.jae.2023.10.004. [20] 罗竖元, 黄萍. 社会网络对农民工返乡创业绩效的影响[J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2022, 21(4): 57. [21] 张连刚, 史晓珂, 彭志远. 社会网络何以提升农民工城市定居意愿[J]. 湖南农业大学学报(社会科学版), 2023, 24(1): 64. DOI: 10.13331/j.cnki.jhau(ss).2023.01.008. [22] 周劲波, 李炆灿. 用户资源创新能力、创业模式与创业绩效关系研究: 基于众创空间的双重网络嵌入的调节作用[J]. 科技进步与对策, 2024, 41(4): 33. DOI: 10.6049/kjjbydc.2023090373. [23] 文革, 何慧敏, 秦颖. 心理资本与社会资本对返乡农民创业绩效的影响研究: 基于四川省样本数据[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2023, 45(7): 45. DOI: 10.13718/ j.cnki.xdzk.2023.07.004. [24] 李艳, 陈卫平. 线上社会网络对农村网商经营绩效的影响: 机制与证据[J]. 中国农村经济, 2023(9): 165. DOI: 10.20077/j.cnki.11-1262/f.2023.09.008. [25] 车蕾, 杜海峰, 靳小怡. 个体可行能力与城市发展水平如何影响农业转移人口市民化[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2021, 21(3): 125. DOI: 10.13968/j.cnki.1009-9107.2021.03.14. [26] 艾小青, 程笑, 李国正. 社会歧视对进城农民工定居意愿的影响机制研究: 基于身份认同的中介效应[J]. 人口与发展, 2021, 27(1): 73. [27] 曹静, 息晨, 纪承名. 数字经济发展与农民工城市留居意愿: 人力资本异质性视角的分析[J]. 中国经济问题, 2023(3): 77. DOI: 10.19365/j.issn1000-4181.2023.03.07. [28] 文乐. 房价对农民工留城意愿的影响研究: 基于流动人口动态监测调查的分析[J]. 地域研究与开发, 2020, 39(4): 163. DOI: 10.3969/j.issn.1003-2363.2020.04.028. [29] 李智, 欧阳慧. 推进农民工在城镇实现安居梦: 基于全国14省46个城市的问卷调查[J]. 宏观经济管理, 2022(7): 36. DOI: 10.19709/j.cnki.11-3199/f.2022.07.002. [30] 甘宇, 张静. 越主动越幸运: 不同创业动机对返乡农民工创业绩效的影响及其作用机制研究[J]. 南方人口, 2023, 38(5): 64. DOI: 10.3969/j.issn.1004-1613.2023.05.006. [31] 杨婷怡, 叶倩, 雷宏振. 农业转移人口住房实现模式与住房消费行为[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2021, 21(6): 148. DOI: 10.13968/j.cnki.1009-9107.2021.06.16. [32] 万君宝, 查君, 徐婉渔. 政治精英身份是农村创业的“动力”还是“牵绊”: “千村调查(2016)”的实证分析[J]. 经济管理, 2019, 41(7): 53. DOI: 10.19616/j.cnki.bmj.2019.07.004. [33] 甘宇, 魏祥. 农村“水土”如何影响返乡农民工创业绩效: 基于中国西部脱贫县的调查[J]. 世界农业, 2023(8): 113. DOI: 10.13856/j.cn11-1097/s.2023.08.010. [34] ALTONJI G J, ELDER E T, TABER R C. Selection on Observed and Unobserved Variables: Assessing the Effectiveness of Catholic Schools[J]. Journal of Political Economy, 2005(1): 151.

[35] 江艇. 因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J]. 中国工业经济, 2022(5): 100. DOI: 10.3969/j.issn.1006-480X.2022.05.007. [36] 杨烁晨, 杜海峰, 车蕾. 依附与脱嵌: 家庭系统视角下农业转移人口定居意愿研究[J]. 劳动经济研究, 2023, 11(3): 97. -

期刊类型引用(8)

1. 杨朝娟,周广竹,文传浩. 长江经济带乡村振兴与新型城镇化时空匹配研究. 重庆三峡学院学报. 2025(02): 23-36 .  百度学术

百度学术

2. 何涔锐,孔令成. 湖北省乡村振兴与新型城镇化耦合协调研究. 安徽农业科学. 2024(07): 244-247+258 .  百度学术

百度学术

3. 彭书范,吴学兵. 荆州市乡村振兴与县域新型城镇化协同发展研究. 河北农业科学. 2023(03): 19-25 .  百度学术

百度学术

4. 申合帅. 河南省新型城镇化与乡村振兴协同推进路径研究. 北方经济. 2023(08): 61-64 .  百度学术

百度学术

5. 马涵蕾,乔梦亭. 全域旅游视角下西峡县乡村振兴与新型城镇化融合发展路径研究. 南方农机. 2022(04): 90-92 .  百度学术

百度学术

6. 吴红霞,崔博宇. 新型城镇化与乡村振兴耦合协调发展评价研究——以河北省为例. 经济论坛. 2022(04): 25-34 .  百度学术

百度学术

7. 时斌. 家庭农场模式下农户融资反贫困的策略研究. 农业经济. 2022(05): 78-80 .  百度学术

百度学术

8. 孙浩. 乡村振兴背景下皖南县域乡村发展评价指标体系构建与测度分析. 云南农业大学学报(社会科学). 2022(05): 1-11 .  本站查看

本站查看

其他类型引用(5)

下载:

下载: