罗梭江桥工程对西双版纳罗梭江鱼类州级自然保护区水生生物的影响与评价

Impact and Evaluation of Luosuo River Bridge Project on Hydrobiont of Xishuangbanna Luosuo River Fish State Nature Reserve

-

Keywords:

- Luosuo River /

- plankton /

- zoobenthos /

- bridge engineering /

- fish

-

水生生物是水环境生态系统中的重要组成部分,是物质循环及能量流动的重要一环,在水域生态环境系统中担任着重要角色[1]。浮游生物对水生态环境的变化较灵敏,环境条件的改变可直接或间接影响浮游植物的组成和丰度,其分类组成和丰度是水域生态系统中的重要生物学指标之一[2-4]。浮游植物作为水域环境中的初级生产者[5],是许多鱼类或其他水生动物的天然饵料。而浮游动物为水体中高级消费者提供物质和能量来源,同时也决定了高级消费者的种类组成、分布及丰度[6-7]。

水生生物的评估通常依赖于对调查区域内生物种类的准确识别和预测[8]。以调查区域的内部生态作为保护利用水资源的出发点是目前水资源保护利用的新方向[9-10]。在工程项目建设过程中,会对自然生态系统造成潜在的影响。河流中大型无脊椎动物组成分布会因水文情况、气候变化等干扰呈现高度可变的潜在形态[11]。因此,对调查区域的准确评价就需要对其水生生物进行明确识别。

罗梭江桥工程跨越罗梭江干流,在一定程度上工程建设会对罗梭江鱼类州级自然保护区生态环境和自然资源产生影响,公路桥梁和施工便道的占用和切割以及施工废料占用河道等因素,会破坏罗梭江连通性或将生境切割成孤立的块状[12],一定程度上会使罗梭江水流动态及特征发生变化,导致水生生物栖息地发生迁移或改变,进而对罗梭江生态系统结构和生态服务功能产生影响。

本研究对跨罗梭江桥段的水生生物进行调查分析,评价跨江大桥建设对罗梭江水生生物产生的影响,为罗梭江水生态环境保护工作的开展提供相关的参考依据。

1. 材料与方法

1.1 采样点的设置

水环境监测及水生生物监测统一在罗梭江干流设置3个监测断面。断面1:位于跨江桥梁上游200 m,为工程未影响的原生河道;断面2及断面3:位于跨江桥梁下游500和1 000 m,为工程建设对水文特征及河道底质等潜在影响区域。2018年4、8月对水化学要素、浮游生物和底栖动物进行采集。2018年3—5、10—12月进行鱼类种群动态、鱼类产卵场和索饵场调查。

1.2 调查方法

1.2.1 水样采集

水样的采取、灌瓶、固定和保存按水环境监测规范SL 219—98执行,每个断面设左、中、右3个水样采取点。考虑到河水的流动性大且水体混合度高,取样时只采取水面下0.5 m处的水样进行分析。水体理化性质分析参照《中国环境保护标准汇编:水质分析方法》[13]进行。评价依据《地表水环境质量标准》[14] (GB 3838—2002)Ⅱ类水质标准。

1.2.2 水生生物采集

浮游生物和底栖动物以定性和定量采集[15];浮游动物中原生动物、轮虫及浮游植物的定性采集主要采用25号筛绢浮游生物网进行水中“8”字形采集。定量采集采用采水器取上、中、下层混合水样2 000 mL (根据江水泥沙含量和浮游植物数量等实际情况决定取样量,并采用泥沙分离的方法),加入鲁哥氏液固定(固定剂量为水样的1%),经过48 h静置沉淀,浓缩定容至30 mL,保存待检。

浮游动物中枝角类和桡足类定性采集采用13号筛绢浮游生物网进行水中“8”字形采集,采集到的样品加入2.5 mL福尔马林液进行固定。定量采集使用采水器采集不同水层混合水样,后用25号浮游生物网过滤,过滤得到的样品加福尔马林液2.5 mL进行固定。

底栖动物的采集主要采用彼得逊采泥器采泥样或用泥铲取2个泥方(0.5 m×0.5 m×5 cm),对泥样进行冲刷后,采用40目分样筛筛检大型底栖动物,剩余杂物加清水后带回实验室进行分拣。底栖动物的保存主要使用5%的甲醛进行固定后,采用75%的乙醇溶液进行保存。

根据鱼类区系研究方法,对调查范围内的鱼类资源进行全面调查。主要采取社会捕捞渔获物统计分析,结合市场调查和走访的方法。采集鱼类标本、收集资料并做好记录,标本用10%福尔马林溶液或无水乙醇固定,75%酒精保存。通过对标本的分类鉴定和资料的分析整理,编制调查流域内鱼类种类组成名录。

根据《中国淡水藻类》[16]和《淡水微生物与底栖动物图谱》[17]进行鉴定分析。藻类生物多样性采用Shannon-Wiener指数公式计算。鱼类鉴定参照《云南鱼类志》[18-19]和《中国动物志》[20]。

2. 结果与分析

2.1 水体理化性质

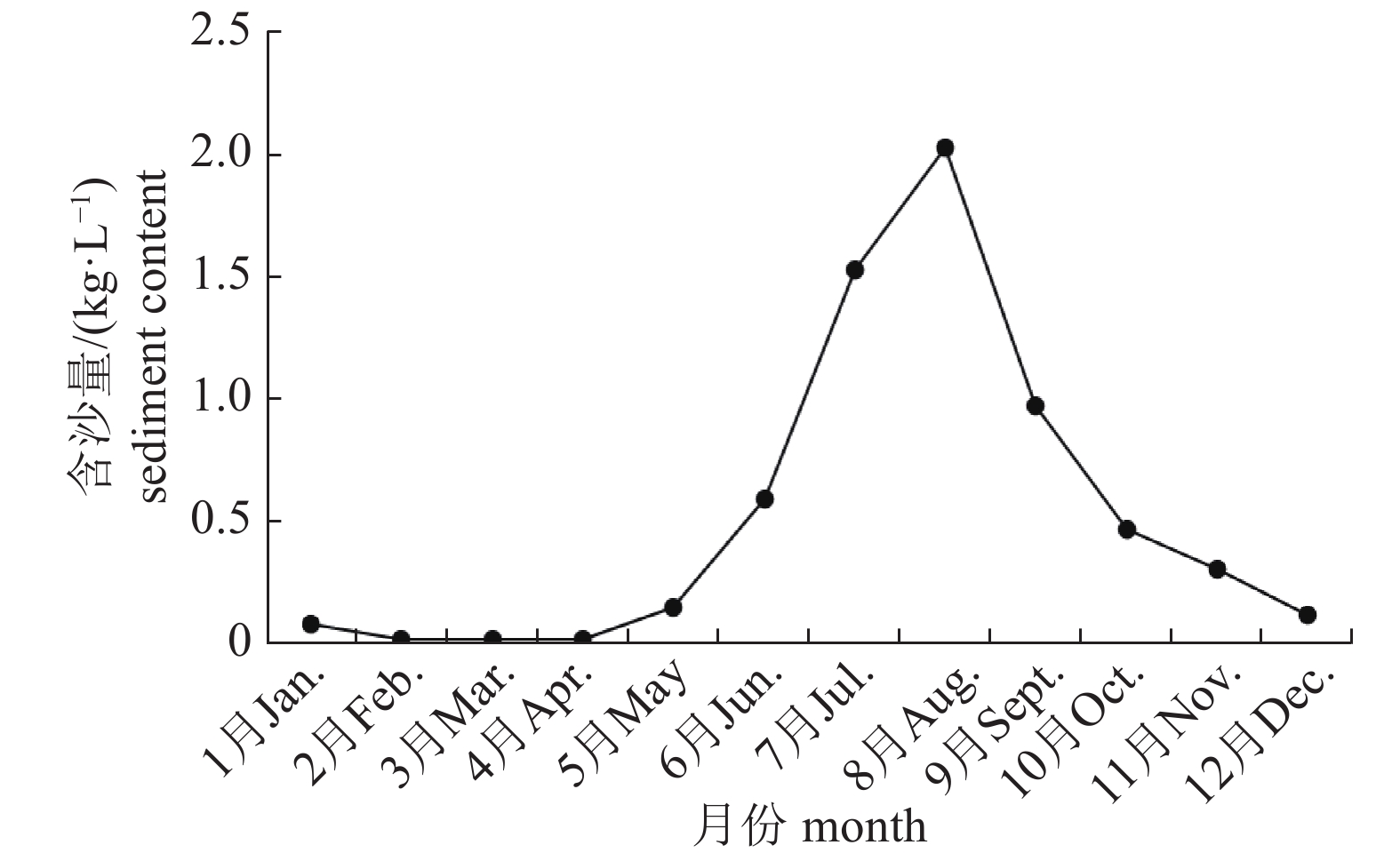

调查区域罗梭江由于雨季和旱季季节性明显,8月为雨季,雨量充足,地表径流量大,含沙量达到全年最高值。4月为旱季,降雨量小,含沙量较低。根据检测结果可见(表1):4月水质总体情况比8月好,但二者的水质均满足《地表水环境质量标准》[14](GB 3838—2002)Ⅱ类水质标准。罗梭江含沙量全年都处于较高水平,丰水期和枯水期水体都呈浑浊态(图1)。

表 1 罗梭江水质检测结果Table 1. Water quality test results of Luosuo River项目

item4月 Apr. 8月 Aug. 1#断面

No. 1 site2#断面

No. 2 site3#断面

No. 3 site1#断面

No. 1 site2#断面

No. 2 site3#断面

No. 3 sitepH 7.95 8.06 8.16 8.73 8.24 8.3 硝酸盐/(mg·L−1) nitrate 0.05 0.06 0.04 0.605 0.287 0.02 总硬度/(mg·L−1) total hardness 133 136 134 127 156 241 氨氮含量/(mg·L−1) ammonia nitrogen content 0.097 0.064 0.075 1.081 0.163 0.131 溶解氧含量/(mg·L−1) dissolved oxygen content 5.7 5.3 4.7 7.5 6.5 7.3 悬浮物含量/(mg·L−1) suspended solids content 12 10 13 73 3 13 化学需氧量/(mg·L−1) chemical oxygen demand 3.4 11.4 6.5 4 4 6 亚硝酸盐含量/(mg·L−1) nitrite content 0.004 0.07 0.064 0.03 0.007 0.003 总磷含量/(mg·L−1) total phosphorus content 0.101 0.064 0.079 0.143 0.071 0.015 碱度/(mg·L−1) alkalinity 100 82 88 116 150 144 2.2 浮游生物

2.2.1 浮游植物

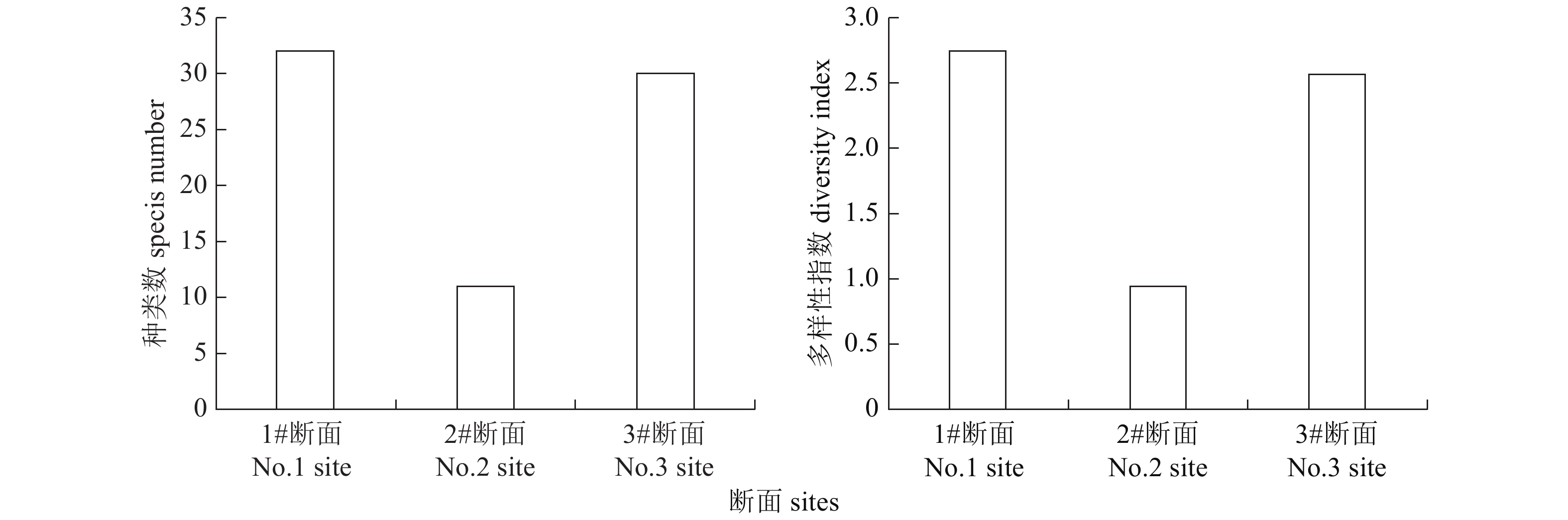

调查区域共检测出浮游植物计5门36属;其中,硅藻门16属,占44.44%;绿藻门10属,占27.77%;蓝藻门7属,占19.44%;裸藻门2属,占5%;甲藻门1属,占2%。工程上游1#断面检测到物种数最多(32属);距离工程最近的下游区2#断面检测到物种数最少(11属);距离工程较远的下游区3#断面检测到30属,且组成与1#断面相近。造成物种组成差异的原因可能是因工程引起的水文特征改变,或因不同区域水化学因子的不同。调查区域浮游植物组成以硅藻门为主,其次为绿藻门。常见种类有盘星藻、异极藻、舟形藻和布纹藻等。调查区域浮游植物生物量平均为0.080 3 mg/L。

调查各断面浮游植物生物多样性在1.98~2.62之间,1#断面水流急,悬浮物含量高,浮游植物多样性相对较低。调查区域浮游植物生物多样性指数平均值达2.33,结果表明浮游植物种类丰度和均匀度较好(图2)。

2.2.2 浮游动物

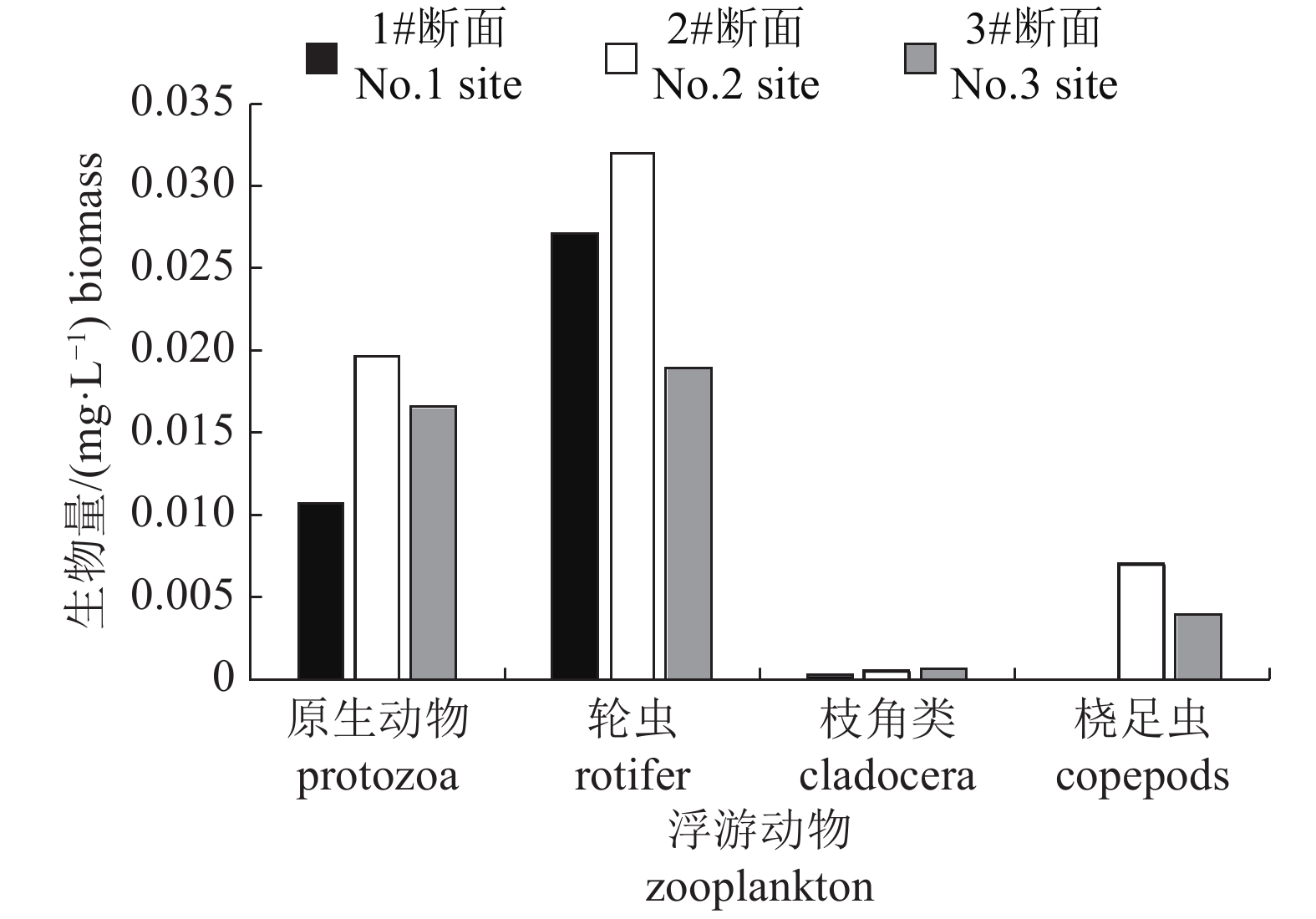

共检出浮游动物95属165种;其中,原生动物91种,占55.15%;轮虫62种,占37.58%;枝角类7种,占4.24%;桡足类5种,占3.03%。浮游动物生物量平均为0.030 2 mg/L (图3);其中,原生动物为0.015 6 mg/L;轮虫为0.026 0 mg/L;枝角类为0.000 5 mg/L;桡足类为0.003 7 mg/L。浮游动物生物量总体水平均表现出稀缺的现状。3个断面浮游动物生物量水平较高,其中距离工程最近的下游2#断面浮游动物平均生物量数值最高,为0.039 5 mg/L;上游1#断面和下游远距离3#断面浮游动物平均生物量相近。原因可能是2#断面距工程近,因工程改变水体水文特征,致使水体中营养输入输出改变,从而造成浮游动物生物量与其他两断面有差异。其中原生动物和轮虫种类占绝对优势,现存量占比大;枝角类和桡足类种类较少。常见种有盘状表壳虫、球形砂壳虫、褐砂壳虫、长圆砂壳虫、盘状匣壳虫、针棘匣壳虫、圆匣壳虫、水藓旋匣壳虫、片口匣壳虫、宽口圆壳虫、巢居法帽虫、旋轮虫和转轮虫。

2.2.3 底栖动物

调查区检测到大型底栖动物26种,隶属于3门6纲13目21科25属;其中,软体动物门共10种,占38.46%;昆虫纲9种,占34.62%;甲壳动物纲4种,占15.38%;环节动物门3种,占11.54%。调查区底栖动物平均密度为55 个/m2,平均生物量3.32 g/m2。常见种有霍甫水丝蚓、椭圆萝卜螺、尖膀胱螺、泥泞拟钉螺、扁蜉和摇蚊等。从3个断面底栖动物组成上看,1#断面物种数最多(17种);该断面位于工程区域上游,受工程影响小,河道底质为原生态,多以碎石和沙砾为主,底栖动物分布均匀。2#断面河床高检测到物种数最少(9种)。3#断面位于工程下游1 000 m处,底栖动物物种数为13种,且与1号断面组成较相似,河道底质结构以碎石、沙砾及泥沙为主。

调查区河道和河水的水流速度和水位对底栖动物组成产生一定影响。丰水期底栖动物以软体动物为主,枯水期底栖动物以节肢动物为主。除少数区域外,绝大多数水域枯水期种类分布和现存量均高于丰水期。

2.2.4 鱼类

(1) 鱼类组成

调查区水域共采集到鱼类368尾,34种隶属于4目13科30属;其中,土著鱼类27种,隶属于4目10科23属,占79.41%;外来种7种,占20.59%;澜沧江特有鱼类12种,隶属2目5科,占35.3%。调查发现该河段有洄游型鱼类巨魾(Bagarius yarrelli)和丝尾鳠( Hemibagrus wyckioides ),说明工程对鱼类洄游通道影响有限。

(2) 鱼类生态类群

根据调查区鱼类的生境特点可划分为以下3类。

1)急流生态型:共计5种,包括:墨头鱼1种、沙鳅科2种和鮡科2种;

2)流水生态型:共计13种,包括:双孔鱼科1种、鱼丹亚科3种、鲃亚科4种、鲮属1种、鳅科1种、刀鲇科2种和刺鳅科1种;

3)缓流或静水生态型:共计16种,从现有鱼类种类组成看,以鲤、鲫、马口鱼、大鳞结鱼、罗非鱼、鲇类、鲿类和鳢科等为主。

(3) 鱼类产卵场

调查区鱼类以产粘沉性卵的鱼类为主,如巨魾、南方白甲鱼、中国结鱼、大鳞结鱼、墨头鱼、高体四须鲃、丝尾鳠、胡子鲇、叉尾鲇、泰国南鳅、密纹南鳅和横斑原缨口鳅等。江段滩潭交替,水流缓急相间,河床底质多为砾石和沙砾,符合调查区鱼类繁殖的生境条件。鱼类产卵场较为分散,适宜繁殖的产卵场分布广,规模小。1#断面水域的产卵场分布零星,多处于多礁石险滩和砾石长滩,水流较湍急,其索饵区与产卵场重叠较多。

3. 讨论

路基、桥梁永久占用和公路工程造成水流扩散,泥沙部分沉降到流域的低处,抬高河床。工程建设中产生的弃渣截断或堵塞水流,造成泥沙增多,抬高水位[21]。罗梭江的底质与水生生物构成了相对稳定的生态系统,任何对软泥或砾石底质的扰动和破坏都有可能对水生生物的栖息和繁殖造成影响。

3.1 对浮游生物的影响评价

浮游生物属于食物金字塔的最底端,是初级生产者,它们对外界的适应能力强。韩海骞等[22]研究表明:跨水桥梁工程建设后,水体流速流向、流量以及水位等变化主要在大桥附近,对上游基本没有影响。同时,李世健等[23]研究指出:桥梁工程的建设流速改变最大的位置位于桥墩位置,工程建设后会对局部流域产生影响;但总体而言,主河道干流水文特征变化小,工程前后水文特征变化不明显。因此,2#断面浮游动物生物量及浮游植物多样性指数高于其他两断面,主要原因并非工程影响。主要是由于该断面比其他断面水流减缓,悬浮物在此处沉降快,为浮游生物提供了良好的生长条件。相关研究也得到相同的结论,浮游生物的增殖主要受水流流速及水流冲刷的影响,在水滞留时间非常短的部分水体中已有观察到其生物量增加[24-25]。2#断面浮游植物物种数低于其他两断面,其原因主要是由水化学因子的差异造成,如水硬度和有机盐含量等,与贾兴焕等[26]的研究相符;同时该断面水位高,浮游生物垂直分布广,采集的局限性也是造成检测到物种少的原因。调查区浮游生物主要受丰水期和枯水期的影响。在丰水期水体泥沙含量高,透明度较低,上游来水量大,外源性营养物质流失快,营养物质匮乏不利于浮游生物的生长发育,造成浮游植物生物量和密度相对较低[27]。而枯水期流速相对较慢,透明度高,有利于营养物质的停留和分解,从而增加了浮游生物的生长繁殖。3个断面从浮游生物物种组成、生物量及多样性指数看,均表现出较好的水平。由调查结果可见:浮游生物物种组成结构相对稳定,桥梁工程短期行为对浮游生物产生影响不明显,且恢复快。

3.2 对底栖动物的影响评价

底栖动物的生境是环境因素综合作用形成的[28-30]。公路桥梁工程在施工期对河道的挖掘,在一定程度上会造成河道内天然底质受破坏。水环境和下层底质条件是决定大型无脊椎动物组成的关键决定因素[31]。泥滩底质的改变是对底栖动物影响最为关键的因素。赵红红等[32]研究指出:桥梁工程建成后,桥位处由于受到桥墩的束水作用,桥墩处水流流速增大,桥墩后尾水区流速减缓,泥沙沉积,但由于天然河道内泥沙运输以推移质为主[33],泥沙就近搬运,跨河桥梁建设对河床底质影响不大,对工程河段河床稳定性影响不大。3#断面与1#断面底栖动物物种组成结构相似,河道底质及底栖生物受工程影响小且恢复效果好。2#断面物种数最少,为9种,主要原因为:(1)由于桥墩建设造成尾水区域泥沙搬移堆积,使该断面泥沙含量增加,造成底栖动物物种数减少;(2)由于2#断面水流相对较缓,水位高,采集相对困难,对底栖动物采集不全面。陈含墨等[34]研究指出:河道底质粒径和稳定性降低会造成底栖动物物种数的降低,同时含沙量的增加也是造成底栖动物物种数下降的原因之一,与上述分析相符。水域植被覆盖量也是影响底栖动物的重要因素之一[35]。调查区域水生维管束资源相对匮乏,呈点状和小面积分布,工程施工也会对植被造成破坏,使底栖动物种类减少。

3.3 对鱼类的影响评价

调查流域鱼类高度适应了罗梭江原有的水生态环境,人为活动对水体的改变都会造成鱼的种类、分布、繁殖及生活习性等的改变。相关水利枢纽工程的研究表明:涉水工程造成水体流态改变及阻断河道,最明显的影响因素就是流速的改变[36-37]。水库大坝的建成改变了流域的水流自然状态,鱼类的生境也会随之发生改变,造成湖泊型静水鱼种类增加,河流型急流鱼类减少。罗梭江桥工程建筑体区域主要造成水流扩散,水流流速加大,并未形成截流。调查区内鱼类多为中小型土著鱼类,大多具备急流型水生生境的形态或构造特点,调查区域内鱼类组成稳定。

本次调查研究共采集鱼类34种隶属于4目13科30属,其中土著鱼类27种。与姚景龙等[38]在2006—2007年对罗梭江7个采样点共采集到鱼类75种,其中土著鱼类61种。对比得出以下结论:鲤形目鱼类是罗梭江鱼类自然保护区主要鱼类组成成分。造成鱼类种类降低的因素是多方面的。一是水电工程的大规模建设、挖沙作业与工程的运营,在一定程度上影响着鱼类资源的分布;特别是澜沧江流域及罗梭江流域内已修建的梯级电站在一定程度上对鱼类的丰度及分布都产生了影响[39]。二是人为的过度捕捞,在调查过程中地笼和鱼坝等还普遍存在。偷捕和电捕等一些非法捕捞的情况也时有出现,沿江村落生活对流域内水体的污染,在一定程度上也是造成鱼类丰度和种类减少的原因[40-41]。三是由于调查过程中采集方式的局限性,渔获物主要来源于网捕中的撒网可能是造成鱼类种类采集不全面的原因。总体来说罗梭江桥工程对鱼类物种组成影响较小。

该江段鱼类区系具有青藏高原鱼类区系向热带江河平原鱼类区系过渡的性质。缺乏由“老第三纪类群”分化出来的“青藏高原类群”,主要包括鲤形目鲤科裂腹鱼亚科、鳅科高原鳅属和鲇形目鮡科的鰋鮡鱼类,缺乏“北方冷水性类群”。该江段鱼种类组成特点明显,鱼种类组成是以喜温的“老第三纪类群”热带江河平原鱼类为主,如黑线安巴沙鳅、丽色低线鱲、南鳅、中国结鱼、云南吻孔鲃、大斑纹胸鮡和老挝纹胸鮡等[42],为典型的东南亚热带鱼类区系类型[43]。

调查区多以产黏性、沉性卵鱼类为主。产卵需砾石和沙砾底质,鱼类产卵后,受精卵落入石砾缝中,在流水的不断冲刷以保证氧的供给顺利孵化[44]。1#断面水流平急,悬浮物沉降缓慢,底质为砾石和沙砾,为鱼类产卵提供了条件。2#、3#断面处河段开阔平缓顺直,河湾回旋水流的区域多有深潭,底层泥沙沉积量大,不利于鱼产卵。水利枢纽的阻隔会对产漂流性鱼卵的鱼类造成影响,使它们的产卵场消失或迁移,影响产卵鱼类的组成[45],公路桥梁工程对水体未形成截流,对产漂浮卵的鱼类影响有限。

4. 结论

从整体来看,跨江建桥对水体、浮游生物、底栖动物和鱼类的影响有限,而且大多能在短期恢复。从水生生态环境影响的程度和时间来看,在可以接受的范围之内。但依旧需做生态补偿,目前适合的补偿方式为增殖放流,具体实施方案还需以后继续对大桥附近的水生生物资源进行调查和评估。

-

表 1 罗梭江水质检测结果

Table 1 Water quality test results of Luosuo River

项目

item4月 Apr. 8月 Aug. 1#断面

No. 1 site2#断面

No. 2 site3#断面

No. 3 site1#断面

No. 1 site2#断面

No. 2 site3#断面

No. 3 sitepH 7.95 8.06 8.16 8.73 8.24 8.3 硝酸盐/(mg·L−1) nitrate 0.05 0.06 0.04 0.605 0.287 0.02 总硬度/(mg·L−1) total hardness 133 136 134 127 156 241 氨氮含量/(mg·L−1) ammonia nitrogen content 0.097 0.064 0.075 1.081 0.163 0.131 溶解氧含量/(mg·L−1) dissolved oxygen content 5.7 5.3 4.7 7.5 6.5 7.3 悬浮物含量/(mg·L−1) suspended solids content 12 10 13 73 3 13 化学需氧量/(mg·L−1) chemical oxygen demand 3.4 11.4 6.5 4 4 6 亚硝酸盐含量/(mg·L−1) nitrite content 0.004 0.07 0.064 0.03 0.007 0.003 总磷含量/(mg·L−1) total phosphorus content 0.101 0.064 0.079 0.143 0.071 0.015 碱度/(mg·L−1) alkalinity 100 82 88 116 150 144 -

[1] WACHNICKA A, GAISER E, BOYER J. Ecology and distribution of diatoms in Biscayne Bay, Florida (USA): implications for bioassessment and paleoenvironmental studies[J]. Ecological Indicators, 2011, 11(2): 622. DOI: 10.1016/j.ecolind.2010.08.008.

[2] LEPISTO L, HOLOPAINEN A L, VUORISTO H. Type-specific and indicator taxa of phytoplankton as a quality criterion for assessing the ecological status of Finnish boreal lakes[J]. Limnologica, 2004, 34(3): 236. DOI: 10.1016/s0075-9511(04)80048-3.

[3] 王晓清, 曾亚英, 吴含含, 等. 湘江干流浮游生物群落结构及水质状况分析[J]. 水生生物学报, 2013, 37(3): 488. DOI: 10.7541/2013.49. [4] TANG D H, LIU X J, ZOU X Q. An improved method for integrated ecosystem health assessments based on the structure and function of coastal ecosystems: a case study of the Jiangsu coastal area, China[J]. Ecological Indicators, 2018, 84: 82. DOI: 10.1016/j.ecolind.2017.08.031.

[5] 徐季雄. 九寨沟自然保护区主要湖泊浮游植物群落结构及水质评价[D]. 上海: 上海师范大学, 2016. [6] 王晓. 南黄海浮游动物群落及环境因子对其分布影响的研究[D]. 青岛: 中国海洋大学, 2012. [7] 高远, 慈海鑫, 亓树财, 等. 沂河4条支流浮游植物多样性季节动态与水质评价[J]. 环境科学研究, 2009, 22(2): 176. DOI: 10.3969/j.issn.1003-6482.2010.02.018. [8] HEINO J, MUOTKA T, MYKRÄ H, et al. Defining macroinvertebrate assemblage types of headwater streams: implications for bioassessment and conservation[J]. Ecological Applications, 2003, 13(3): 842. DOI: 10.1890/1051-0761(2003)013[0842:dmatoh]2.0.co;2.

[9] MARCHANT R, HIRST A, NORRIS R H, et al. Classification and prediction of macroinvertebrate assemblages from running waters in Victoria, Australia[J]. Journal of the North American Benthological Society, 1997, 16(3): 664. DOI: 10.2307/1468152.

[10] REYNILDSON T B, ROSENBERG D M, RESH V H. Comparison of models predicting invertebrate assemblages for biomonitoring in the Fraser River catchment, British Columbia[J]. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2001, 58(7): 1395. DOI: 10.1139/cjfas-58-7-1395.

[11] ANGERMEIER P L, WINSTON M R. Characterizing fish community diversity across virginia slandscapes: prerequisite for conservation[J]. Ecological Applications, 1999, 9(1): 335. DOI: 10.1890/1051-0761(1999)009[0335:cfcdav]2.0.co;2.

[12] 董爱明. 水利水电工程维持河流连通性的思考[J]. 黑龙江水利科技, 2017, 45(3): 189. DOI: 10.3969/j.issn.1007-7596.2017.03.067. [13] 中国标准出版社第二编辑室. 中国环境保护标准汇编: 水质分析方法[M]. 北京: 中国标准出版社, 2001. [14] GB 3838—2002. 地表水环境质量标准[S]. [15] 张觉民, 何志辉. 内陆水域渔业自然资源调查手册[M]. 北京: 科学出版社, 1993. [16] 胡鸿钧. 中国淡水藻类[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1980. [17] 周凤霞, 陈剑虹. 淡水微型生物与底栖动物图谱[M]. 北京: 化学工业出版社, 2011. [18] 陈银瑞, 褚新洛. 云南鱼类志: 上册[M]. 北京: 科学出版社, 1989. [19] 褚新洛. 云南鱼类志: 下册[M]. 北京: 科学出版社, 1990. [20] 乐佩琦. 中国动物志: 硬骨鱼纲: 鲤形目: 下卷[M]. 北京: 科学出版社, 2000. [21] 袁媛. 青海公路建设对湿地资源环境造成的影响及保护对策[J]. 青海环境, 2012, 24(3): 129. DOI: 10.3969/j.issn.1007-2454.2012.03.008. [22] 韩海骞, 熊绍隆, 朱军政, 等. 杭州湾跨海大桥对钱塘江河口水流的影响[J]. 东海海洋, 2002, 20(4): 57. DOI: 10.3969/j.issn.1001-909X.2002.04.010. [23] 李世健, 朱浩. 丹江口汉江公路大桥建设对汉江水文情势的影响[J]. 中国公路, 2015(13): 113. DOI: 10.3969/j.issn.1006-3897.2015.13.027. [24] FROST R B T M. Vegetation processes in the Pelagic: a model for ecosystem theory by Colin S. Reynolds[J]. Journal of the North American Benthological Society, 1998, 17(1): 138. DOI: 10.2307/1468061.

[25] MCBRIDE G B, PRIDMORE R D. Prediction of (chlorophyll-a) in impoundments of short hydraulic retention time: mixing effects[J]. SIL Proceedings, 1987, 10: 1977. DOI: 10.1080/03680770.1987.11899721.

[26] 贾兴焕, 吴明, 邵学新, 等. 西溪湿地封闭水塘浮游植物群落特征及其影响因素[J]. 生态学杂志, 2010, 29(9): 1743. DOI: 10.13292/j.1000-4890.2010.0299. [27] 黄海强. 三峡库区泥沙沉降对浮游生物的影响研究[D]. 重庆: 西南大学, 2008. [28] 蔡立哲, 厉红梅, 林鹏, 等. 深圳河口潮间带泥滩多毛类的数量变化及环境影响[J]. 厦门大学学报(自然科学版), 2001, 40(3): 741. DOI: 10.3321/j.issn:0438-0479.2001.03.016. [29] 蔡立哲, 李复雪, 郑斌. 深圳河口泥滩软体动物的时空分布[C]//中国动物学会、中国海洋湖沼学会贝类学分会第八次学术讨论会暨张玺教授诞辰100周年纪念会论文集. 青岛: 中国海洋湖沼学会, 1997. [30] 厉红梅, 孟海涛. 深圳湾底栖动物群落结构时空变化环境影响因素分析[J]. 海洋环境科学, 2004, 23(1): 37. DOI: 10.3969/j.issn.1007-6336.2004.01.011. [31] CARRIE R, DOBSON M, BARLOW J. The influence of geology and season on macroinvertebrates in Belizean streams: implications for tropical bioassessment[J]. Freshwater Science, 2015, 34(2): 648.

[32] 赵红红, 陈振华, 赵忠伟. 跨河桥梁建设对山区航道河床演变的影响分析[J]. 中国水运, 2019, 19(6): 119. [33] 林云发. 汉江中游近期冲刷状况浅析[J]. 长江科学院院报, 2015, 32(9): 1. DOI: 10.11988/ckyyb.20140274. [34] 陈含墨, 渠晓东, 王芳. 河流水动力条件对大型底栖动物分布影响研究进展[J]. 环境科学研究, 2019, 32(5): 758. [35] WEBSTER P J, ROWDEN A A, ATTRILL M J. Effect of shoot density on the infaunal macro-invertebrate community within a zostera marina seagrass bed[J]. Estuarine Coastal & Shelf Science, 1998, 47(3): 351. DOI: 10.1006/ecss.1998.0358.

[36] 官民, 申剑. 北盘江流域梯级水电开发对鱼类资源的影响分析[J]. 贵州水力发电, 2010, 24(5): 5. DOI: 10.3969/j.issn.1007-0133.2010.05.002. [37] 原居林, 朱俊杰, 张爱菊. 钦寸水库大坝建设对鱼类资源的影响预测及其保护对策[J]. 水生态学杂志, 2009, 13(5): 123. [38] 姚景龙, 陈毅峰, 丁城志, 等. 补远江流域鱼类多样性及其时空变化[C]//中国鱼类学会2008学术研讨会论文摘要汇编. 江西: 中国鱼类学会, 2008. [39] 郭祖锋, 李林, 贺伟平, 等. 澜沧江上游鱼类资源研究[J]. 现代农业科技, 2014(14): 228. DOI: 10.3969/j.issn.1007-5739.2014.14.144. [40] SPRINGER Ó, PURCELL J E, PALOMARES M L D, et al. Jellyfish blooms: causes, consequences, and recent advances[M]. Berlin: Springer Netherlands, 2009.

[41] MCGINNIS R. Returning lost heritage: a study of the suitability of the Maple River for the re-introduction of Arctic grayling[J]. Natural Resources and Environment, 2017, 12: 122.

[42] 陈小勇. 云南鱼类名录[J]. 动物学研究, 2013, 34(4): 281. DOI: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.4.0281. [43] 郑兰平, 陈小勇, 杨君兴. 云南省西双版纳州南拉河鱼类组成及其现状[J]. 动物学研究, 2009, 30(3): 334. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2009.03334. [44] 方崇, 苏超, 陆克芬, 等. 退役大坝拆除后对河流鱼类生长环境的影响[J]. 安徽农业科学, 2008, 36(19): 8120. DOI: 10.3969/j.issn.0517-6611.2008.19.072. [45] 秦烜, 陈君, 向芳. 汉江中下游梯级开发对产漂流性卵鱼类繁殖的影响[J]. 环境科学与技术, 2014, 37(S2): 501. -

期刊类型引用(4)

1. 上官素娟,陶祖福,刘莹,顾铖杰,郭树荣,刘欢,刘守安,徐孟壤,陈李庆. 安吉县某水库水生生物资源调查及多样性研究. 绿色科技. 2024(22): 74-79 .  百度学术

百度学术

2. 李有根,黄平,陈昊,张子涛,吴家顺,陈建华,吴光洪. 昌江与凤凰大桥交汇河段浮游生物资源调查及分析. 江西水产科技. 2024(06): 45-49 .  百度学术

百度学术

3. 王建平. 珠江流域生态水力学研究进展. 中国水利. 2023(14): 34-38 .  百度学术

百度学术

4. 张一鸣. 人类活动对沉积环境的影响研究综述. 城市地质. 2022(02): 184-192 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(0)

下载:

下载: